「ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)」は、脳とデバイスを接続する技術の総称で、近年注目されている先端技術です。この技術は医療・福祉分野で特に注目されており、脳の「可塑性」を活用することで、障害や疾患の治療を大きく進化させる可能性を秘めています。日本国内でも、高齢化社会を迎える中、リハビリテーションや神経疾患治療への応用が期待されています。

本コラムでは、一般的なブレイン・マシン・インターフェース(BMI)についての学術的な内容を解説しています。プロダクトについての直接的な解説とは異なります。

ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)とは何か

ブレイン・マシン・インターフェース(Brain-Machine Interface、以下BMI)やブレイン・コンピュータ・インターフェース(Brain-Computer Interface)といわれる技術は、脳とコンピュータや外部デバイスを接続することで、神経の機能を補完、回復、または強化する先端技術です。この技術の鍵となるのが、脳が持つ「可塑性(plasticity)」という特性です。可塑性とは、神経回路が環境や経験、学習に応じて変化し、新しい神経経路を形成する能力を指します。

例えば、神経損傷によって失われた機能を回復するためには、脳内で新たな神経回路を構築する必要があります。このときBMIは、脳の活動を読み取って信号を電気的に処理し、外部デバイスや身体の一部に伝達することで、失われた機能を補います。この仕組みにより、四肢麻痺患者がロボットアームを操作したり、脳卒中後のリハビリで身体の動きを回復させる可能性があります。BMIは単なる医療補助技術に留まらず、人間の能力を拡張する次世代技術としても期待されています。障害者の自立支援や、神経疾患の治療に革新をもたらすこの技術は、現在医療分野だけでなく、スポーツやゲーム、産業分野にも応用の可能性が広がっています。

BMIが医療分野で注目される理由

BMIが医療分野で注目される最大の理由は、従来の治療方法では改善が難しい神経障害や疾患に対して、新しいアプローチを提供できる点です。

特に、脳卒中、脊髄損傷、ALS(筋萎縮性側索硬化症)など、従来の治療では十分な回復が難しい疾患への新たなアプローチとして大きな期待を寄せられており、

たとえば脳卒中患者の麻痺した手に対するリハビリテーションにおいて、BMIを用いたトレーニングを実施し、効果が得られていることが報告されています。

また、日本は2025年現在、高齢者の割合が約30%※と見込まれています。高齢化社会の進展に伴い、リハビリテーション技術の需要が増加傾向にあり、BMIを利用したリハビリテーションは新しい価値を提供できる技術として期待されています。この技術により、麻痺した手足の動きの回復や、神経疾患による症状の軽減が可能となるだけでなく、患者が日常生活を自立して送るための大きな支援となるでしょう。

※引用:厚生労働省

ブレイン・マシン・インターフェースの仕組み

脳の可塑性を活用する技術とは

ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)の核心は、脳が持つ「可塑性(plasticity)」という特性を最大限に活用することにあります。可塑性の特性により、脳は損傷した神経の働きを補い、失われた機能を回復させる可能性を秘めています。

たとえば、交通事故で腕の神経が断裂してしまった場合、脳の可塑性を利用することで、他の未使用の神経回路が代替機能を果たすようトレーニングすることが可能です。BMIは、脳波などの生体信号をを読み取ることで、このトレーニングプロセスを科学的に支援し、効率的に訓練をサポートします。

では、BMIではどのように脳波などの生体信号とデバイスを連携させているのでしょうか。

神経回路とデバイスの連携メカニズム

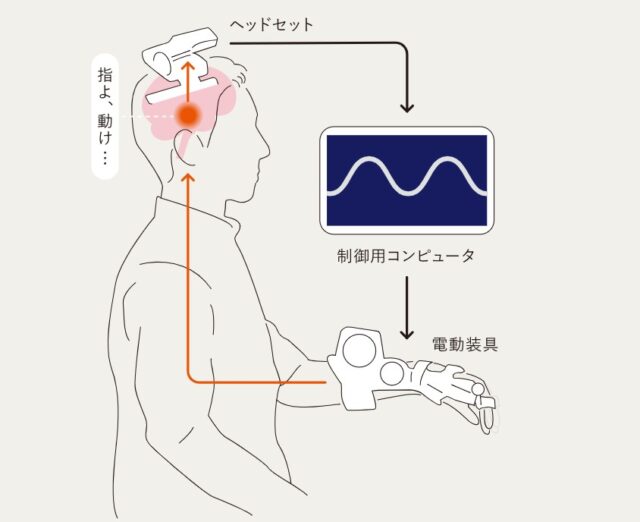

BMIが実現する「脳とデバイスの連携」は、神経科学と工学技術の融合によって成り立っています。

具体的には、まず脳波計など測定機器が脳の活動を記録し、その信号をデータとして処理・解析します。その後、この解析データを元に、外部デバイスや機器を動かします。

この一連の流れを繰り返すことで、脳活動に応じてデバイスの操作が可能となったり、麻痺した身体の動きが何度も再現されることで、失われた機能を取り戻す可能性があります。

さらに、デバイスと神経回路の連携には「フィードバックループ」が重要とされています。このループでは、脳活動に応じて視覚や体性感覚といった情報が外部デバイスから脳にフィードバックされることで脳活動とデバイスの連携が強まり、身体機能にも作用すると考えられています。

このような神経回路とデバイスの連携は、治療分野のみならず、人工知能(AI)との融合によってさらなる可能性を開拓しています。例えば、AIが脳波データを解析し、より正確で迅速な反応を実現することで、BMIの性能は一層向上しています。

医療現場でのブレイン・マシン・インターフェースの応用

リハビリテーションにおけるBMIの可能性

ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)は、リハビリテーション分野での応用が特に期待されています。従来のリハビリは、動作を何度も繰り返すことで神経系の回復を目指す方法が主流でしたが、BMIはそれを一歩進めたアプローチを提供します。

たとえば、脳卒中や脊髄損傷によって麻痺が残った患者の場合、BMIを使用することで、神経回路の再構築を促せる可能性があります。。患者が「手を動かそうとしたり、動かすイメージ」をするだけで、BMIが運動を指令する脳の活動を検知し、ロボットアームや電気刺激装置に伝達します。これにより、患者の脳に「手が動いた」という感覚がフィードバックされ、何度も繰り返すことで、神経回路の再構築を促すことができる可能性があります。

また、BMIによるリハビリは、患者のモチベーション向上にも寄与します。自分の意志でデバイスを動かす成功体験が、治療に対する意欲を高め、リハビリの継続を後押しします。日本国内では、高齢化社会において要介護者が増加する中、BMIを活用したリハビリ技術がより重要視されるようになっています。

神経疾患や障害治療での実例

BMIは、神経疾患や障害治療にも多くの実例を生み出しています。たとえば、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者に対する応用では、脳波を利用してコミュニケーションを可能にするシステムが開発され、患者が自分の意思を表現できる環境が実現されています。また、脊髄損傷による四肢麻痺患者が、BMIを通じてロボットアームを動かし、自立した動作を取り戻す例も報告されています。

さらに、脳卒中後のリハビリにおいてはBMIが患者の脳波を解析し、まひした手足の動きを再現するトレーニングが行われています。この技術により、従来の物理的なリハビリでは改善が難しかったケースでも回復の可能性を広げることができました。

国内外で注目される事例の一つとして、BMIと人工知能(AI)の組み合わせがあります。AIは膨大な脳波データを解析し、患者ごとの最適な治療方法を提案します。この技術は、治療効果をさらに高めるだけでなく、治療プロセスの効率化にも寄与しています。

今後、BMIの精度向上やコスト削減が進むことで、神経疾患や障害を持つ患者がより身近にこの技術を利用できるようになると期待されています。

まとめ

ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)は、脳とデバイスをつなぐ技術として、医療福祉分野における新しいアプローチを提供しています。その仕組みは、脳の「可塑性」を活用して神経回路を再構築し、失われた機能の回復や新たな機能の獲得を支援することにあります。特に、リハビリテーションや神経疾患治療への応用では、BMIは新しいアプローチで、患者の生活の質(QOL)の向上に大きく寄与しています。

日本国内においては、高齢化社会の進展に伴い、BMIの活用はますます重要性を増すと考えられます。リハビリテーションの効率化や医療従事者の負担軽減、そして患者の自立支援といったさまざまな課題への解決策として、BMIが幅広く受け入れられる日も近いかもしれません。

この記事を通じて、ブレイン・マシン・インターフェースの仕組みや可能性、そしてその課題について理解が深まったのではないでしょうか。

私たちLIFESCAPESは引き続き、慶應義塾大学理工学部 牛場潤一研究室の研究成果活用企業として連携を深め、BMIの可能性を追求していきます。